| SDI1 | A1(0b00) | B5(0b01) | B1(0b10) | B11(0b11) | B8(0b100) |

| SDO1(0b11) | A1 | B5 | B1 | B11 | |

| SS1 | A0(0b00) | B3(0b01) | B4(0b10) | B15(0b11) | B7(0b100) |

| SDI2 | A2(0b00) | B6(0b01) | A4(0b10) | B13(0b11) | B2(0b100) |

| SDO2(0b100) | A1 | B5 | B1 | B11 | |

| SS2 | A3(0b00) | B14(0b01) | B0(0b10) | B10(0b11) | B9(0b100) |

| SRXISEL | 拡張バッファ使用時のSPI受信割り込みのタイミング 0-バッファの中身がすべて吐き出された 1-バッファが空でなくなった 2-バッファの半分以上が埋まった 3-バッファがすべて埋まった |

| STXISEL | 拡張バッファ使用時のSPI送信割り込みタイミング 0-送信が完了した 1-バッファが空になった 2-バッファが半分以上からになった 3-バッファに空きができた |

| DISSDI | SDIピンの使用(1-使用しない) |

| MSTEN | マスターモード(1-マスター:0-スレーブ) |

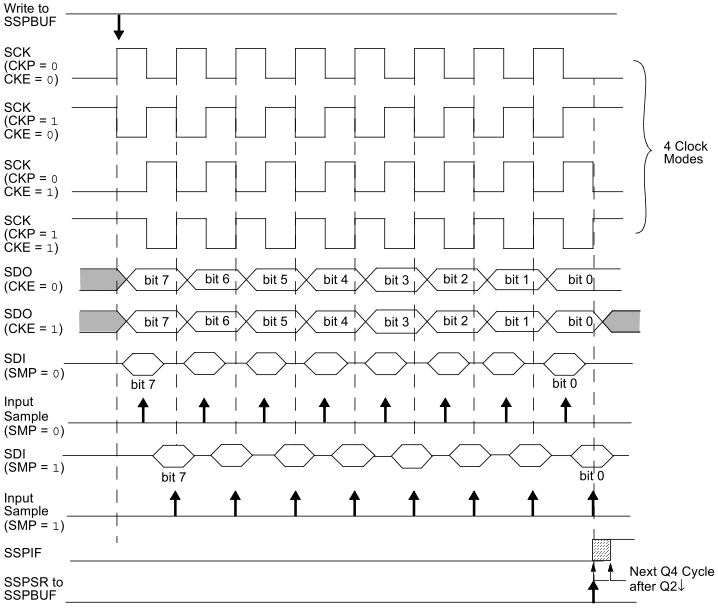

| CKP | 1でクロックがない状態をHighとみなす |

| SSEN | 1でスレーブ用にSSxピンを使用する |

| CKE | データの取得タイミング(0-クロックが開いている[Active]ときに取得:1-閉じている[Idle]ときに取得) |

| SMP | マスターでのデータ受信タイミング(0-クロックの中央:1-クロックの終わり) |

| MODE16 | 16bit単位で転送(0で8bit単位) |

| MODE32 | 32bit単位で転送(0ならMODE16の値が適用される) |

| DISSDO | SDOピンの使用(1-使用しない) |

| SIDL | アイドル中の停止(1-停止する) |

| ON | SPIの実行(1-実行する) |

| ENHBUF | 拡張バッファ(FIFOバッファ)の使用(1-使用する) |

| SPIFE | 同期エッジの位置(0-立ち下がり:1-立ち上がり) |

| MCLKSEL | マスタクロックを使用(0-周辺クロックを使用) |

| FRMCNT | フレーム同期信号のタイミング(0-1データごと:1-2:2-4:3-8:4-16:5-32) |

| FRMSYPW | フレーム同期信号の長さ(0-1クロック:1-MODE16/32で指定したビット数) |

| MSSEN | スレーブ選択の可否(1-スレーブを選択できるようにする) |

| FRMPOL | フレーム同期信号の極性(0-Lowで開く:1-Highで開く) |

| FRMSYNC | フレーム同期信号の向き(0-出力/マスター:1-入力/スレーブ) |

| FRMEN | フレームモードで使用(1-使用) |

| Mode | CKP | CKE |

| Mode0 | 0 | 1 |

| Mode1 | 0 | 0 |

| Mode2 | 1 | 1 |

| Mode3 | 1 | 0 |

#include <p32xxxx.h>

#include <sys/attribs.h>

// 外部の8MHz水晶発振器から40MHzのクロックを生成するための設定

#pragma config FNOSC = PRIPLL // 発信源 = 主外部発振器

#pragma config POSCMOD = XT // 主発振の方法 = 外部高精度発振器を使う

#pragma config FPLLIDIV = DIV_2 // PLL入力分数 = x1/2

#pragma config FPLLMUL = MUL_20 // PLL逓倍比 = x20

#pragma config FPLLODIV = DIV_2 // PLL出力分数 = x1/2

#pragma config FPBDIV = DIV_2 //周辺モジュールクロック倍数 : x1/2

void send(int addr, int data)

{

LATBbits.LATB0 = 0;

int i, n;

for(i = 0; i < 3; i++){

switch(i){

case 0: n = 0x40; break;

case 1: n = addr; break;

case 2: n = data; break;

}

SPI2BUF = n;

while(SPI2STATbits.SPIBUSY) ; // 処理が完了するのを待つ

}

LATBbits.LATB0 = 1;

}

int main(void)

{

int i, j = 0;

ANSELB = 0x00; // ポートBをすべてデジタルモードにする

TRISB = 0; // ポートBをすべて出力にする

LATBbits.LATB0 = 1; // B0 = on

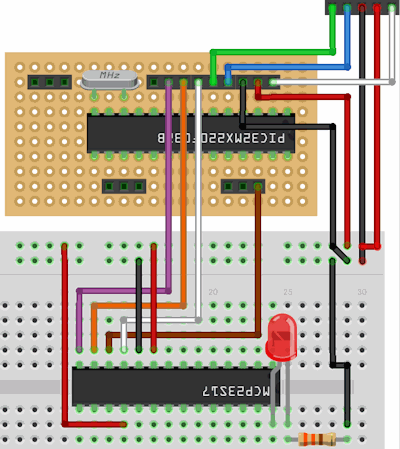

SPI2CONbits.ON = 0; // 設定のためSPI1を無効に

SPI2BRG = 15; // SPIの周波数を2MHzに

SPI2CONbits.MSTEN = 1; // マスターモード

SPI2CONbits.CKP = 0; // ArduinoにおけるMode0

SPI2CONbits.CKE = 1; // ArduinoにおけるMode0

SDI2Rbits.SDI2R = 0b0100; // B2にSDI2を割り当てる

RPB1Rbits.RPB1R = 0b0100; // B1にSDO2を割り当てる

SS2Rbits.SS2R = 0b0010; // B0にSS2を割り当てる

j = SPI2BUF; // ダミーに出力してバッファをクリア

SPI2CONbits.ON = 1; // SPI2を稼働

// MCP23S17の設定

// 1バイト目はDevice Opecode。0x40で書き込み命令、0x41で読み込み命令

// 2バイト目は制御レジスタ

// 3バイト目はパラメータ

send(0x0A, 0x20); // IOCON[0x0A]、シーケンシャルモードを無効[SEQOP = 1]

send(0x00, 0x00); // IODIRA[0x00]、ポートAのすべてのピンを出力モードに

while(1){

send(0x12, j); // GPIOA[0x12]、すべてのピンのオン(1)・オフ(0)を切り替える

j = ~j; // 0x00<->0xFFに切り替え

for(i = 0; i < 1000000; i++) ;

}

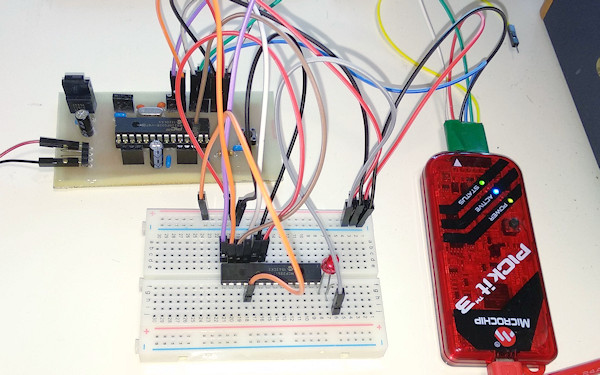

}#include<SPI.h>

#define SS 10

#define MCP_WRITE 0x40

#define MCP_READ 0x41

void sendBytes(int address, int data)

{

digitalWrite(SS, LOW);

SPI.transfer(MCP_WRITE);

SPI.transfer(address);

SPI.transfer(data);

digitalWrite(SS, HIGH);

}

void setup()

{

pinMode(SS, OUTPUT);

digitalWrite(SS, HIGH);

SPI.begin();

SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2);

sendBytes(0x0A, 0x20); // I/Oの初期設定[SEQOP:1(バイトモード)]

sendBytes(0x00, 0x00); // ポートAをすべて出力にする

}

int p=0;

void loop() {

sendBytes(0x12, 1<<p);

p = (p == 0) ? 7 : 0;

delay(200);

}